هل ينجح ويتكوف في صنع السلام بين المغرب والجزائر؟ مبادرة أمريكية تعيد الأمل بعد عقود من القطيعة

-

- إم ديلي,

- lundi 20 octobre 2025, 16:01

- في الشأن الدولي

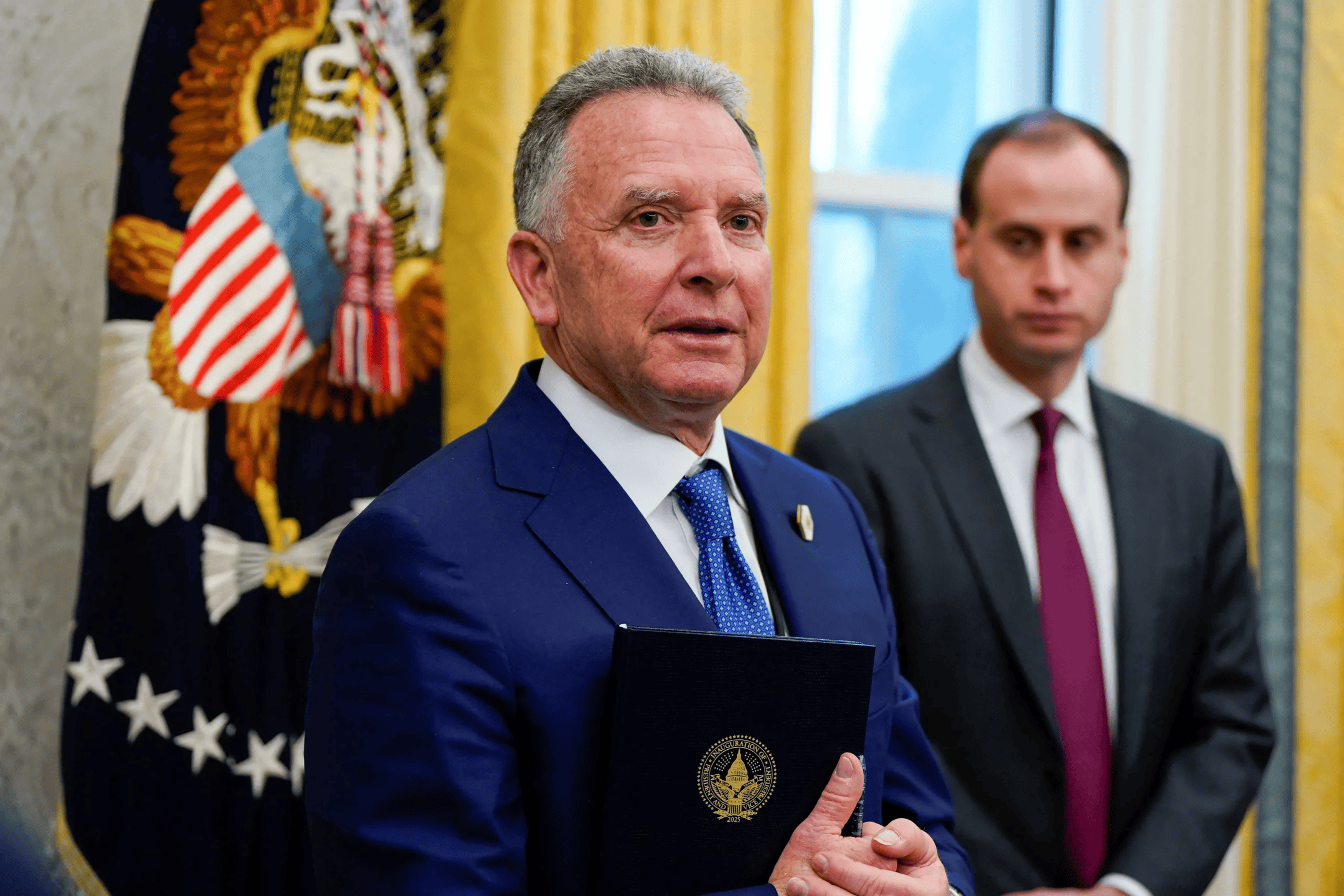

يبدو أن المنطقة المغاربية على موعد مع تحول دبلوماسي غير مسبوق، بعد التصريحات التي أدلى بها المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، المقرب من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي تحدث فيها عن قرب توقيع اتفاق سلام بين المغرب والجزائر خلال الستين يوما المقبلة. هذا الإعلان الذي جاء في مقابلة تلفزيونية مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، شكل مفاجأة سياسية كبرى وفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة حول مدى واقعية هذا التحرك، ودلالاته الإقليمية في ظل تجاذبات مستمرة منذ عقود بين الجارين.

الولايات المتحدة تبدو حريصة على استعادة نفوذها في شمال إفريقيا من خلال مبادرات جديدة، خصوصا بعد أن رسخت إدارة ترامب السابقة موقفها التاريخي حين اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء المغربية سنة 2020. وينظر إلى مبادرة ويتكوف على أنها امتداد لتلك السياسة، لكنها تتجاوز البعد الدبلوماسي التقليدي نحو محاولة بناء توازن استراتيجي جديد في المنطقة. فواشنطن تسعى اليوم إلى خلق محور استقرار مغاربي يعزز التكامل الاقتصادي والأمني ويحدّ من التغلغل الروسي والصيني في القارة الإفريقية.

قضية الصحراء تبقى في صميم الخلاف بين الرباط والجزائر، إذ يعتبرها المغرب جزءا لا يتجزأ من ترابه الوطني ويقترح حلا واقعيا عبر مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادته، فيما تواصل الجزائر دعم جبهة البوليساريو التي تطالب بالانفصال. هذا التباين قاد إلى قطيعة دبلوماسية شاملة منذ سنة 2021 وإغلاق الحدود منذ عام 1994، مما تسبب في تجميد كل محاولات التقارب السابقة. ويرى مراقبون أن أي اتفاق سلام لن يكون ممكنا ما لم يتضمن رؤية مشتركة تضمن للمغرب تثبيت سيادته وللجزائر مخرجا يحفظ موقعها الإقليمي وصورتها الداخلية.

القطيعة بين البلدين كلفت الجانبين أثمانا باهظة. فاقتصاديا، ضاعت فرص ضخمة للتبادل التجاري والاستثمار المشترك، إذ كان من الممكن للمنطقة المغاربية أن تشكل فضاء اقتصاديا متكاملا ينافس التكتلات القارية الكبرى. كما أن غياب التنسيق الأمني ترك فراغا استراتيجيا في مواجهة التحديات العابرة للحدود، خصوصا الإرهاب والهجرة غير النظامية. حتى على المستوى الإنساني، دفع الشعبان ثمن الانغلاق بتمزق الروابط العائلية والاجتماعية بين سكان الحدود.

التحرك الأمريكي يأتي إذن في لحظة دقيقة. فالمغرب يواصل تعزيز موقعه الدبلوماسي على الصعيدين الإفريقي والدولي، بينما تحاول الجزائر استعادة حضورها الإقليمي عبر بوابات الطاقة والوساطات الإقليمية. وفي خضم هذه التنافسية، قد يشكل الوسيط الأمريكي جسرا جديدا لإعادة بناء الثقة، خصوصا إذا نجحت واشنطن في طمأنة الطرفين بأن اتفاق السلام لن يكون على حساب سيادة أي منهما، بل خطوة نحو تكامل يخدم استقرار المنطقة بأكملها.

غير أن الطريق إلى السلام لا يبدو سهلا. فالتاريخ مليء بالمحاولات التي فشلت بسبب غياب الإرادة السياسية الحقيقية، وهي النقطة التي يعتبرها المراقبون الجوهرية اليوم. فالخطاب الرسمي المغربي يظل منفتحا على الحوار، بينما يصر الجانب الجزائري على معالجة "الأسباب الجوهرية للخلاف" قبل أي مصالحة. وبين هذا وذاك، تبقى مبادرة ويتكوف اختبارا جديدا لقدرة واشنطن على جمع الطرفين حول طاولة واحدة.

إذا ما كتب لهذا المشروع النجاح، فسيشكل ذلك حدثا تاريخيا يعيد الأمل لشعوب المنطقة في تجاوز عقود التوتر والجمود. أما إذا فشل، فستبقى العلاقات المغربية الجزائرية حبيسة حسابات سياسية معقدة لا تخدم سوى استمرار الانقسام. في كل الأحوال، يبقى السؤال الأبرز اليوم: هل يمكن أن يتحول "سلام ويتكوف" من فكرة طموحة إلى واقع ملموس يعيد فتح الحدود بين بلدين جمعتهما الجغرافيا وفرقتهما السياسة.